| Beta-Version

24.08.2002 |

Die Dämmung des Daches |

Die richtige Dämmung des Daches ist entscheidend für die Qualität des Passiv-Energiehauses |

Sommerlicher Wärmeschutz

Der Wärmeschutz im Sommer wird als Phasenverschiebung und Amplitudendämpfung dargestellt. Unter Phasenverschiebung versteht man die Zeit (in Stunden), die die Wärme benötigt, bis sie von der Unterseite der Dachziegel in den Wohnraum gelangt. Die Amplitudendämpfung beschreibt die Temperaturerhöhung im Innenraum im Verhältnis zur Außentemperatur.

Beide Größen werden aus der Temperaturleitzahl a (Verhältnis Wärmedämmung zu Wärmespeicherung), den Bauteildicken und deren Anordnung errechnet.

Voraussetzung ist die Annahme, dass die Wärme sich Pore für Pore nach innen vorarbeiten muss (wie beim k-Wert im Winter).

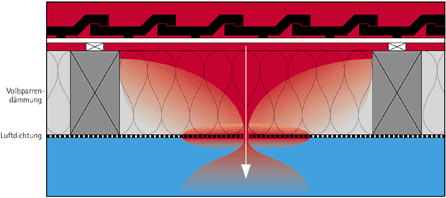

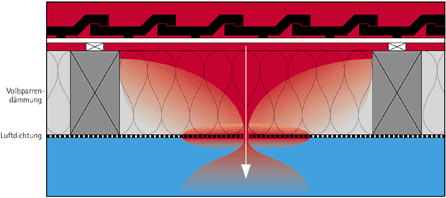

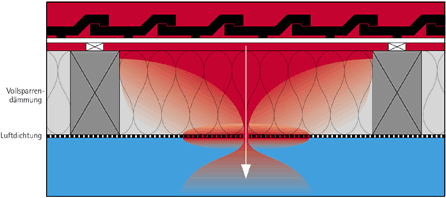

Bei ungenügender Luftdichtung strömt die Wärme in den Dämmstoff und reduziert die zur Verfügung stehende Dämmschichtdicke erheblich. Die Konsequenz: Die tatsächliche Phasenverschiebung ist wesentlich kürzer und die tatsächliche Amplitudendämpfung wesentlich geringer als die errechneten Werte. Die Wärme erreicht den Wohnraum schneller und die Temperaturerhöhung ist spürbar stärker.

Winterlicher Kälteschutz |

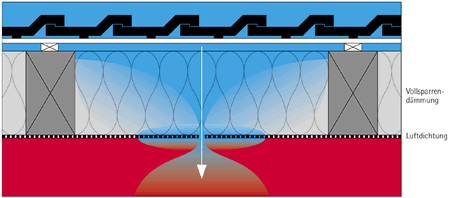

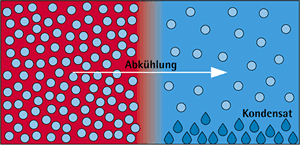

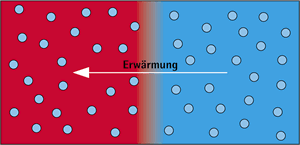

Eine unzureichende Luftdichtung lässt kalte Luft von außen durch die Dämmung in den warmen Innenraum eindringen. Es erfolgt eine Austrocknung der Raumluft. Ursache dafür ist: Kalte Luft kann weniger Wasser aufnehmen als warme und enthält deshalb eine geringere absolute Feuchtigkeitsmenge. Wird die Kaltluft erwärmt, entsteht eine sehr trockene Raumluft. Häuser mit einer mangelhaften Luftdichtung neigen daher zu einer zu trockenen Innenraum-luft. Auch Befeuchtungsgeräte können hier nur wenig Abhilfe schaffen.

Ein Rechenbeispiel:

Raumluft von -10°C enthält im kalten Zustand z. B. 80 % relative

Luftfeuchtigkeit. Eine Erwärmung auf +20°C vermindert die Luftfeuchtigkeit

auf 9,9 % (statt 80%).

| Normwinterklima nach DIN 4108:

Innentemperatur: +20 °C maximale Luftfeuchtigkeit: 17,3 g/m3

relative Luftfeuchtigkeit: 50 % => absolute Luftfeuchtigkeit: 8,65g/m 3 |

|

Normwinterklima nach 4108: Außentemperatur: Ð10 ° C maximale Luftfeuchtigkeit: 2,1 g/m3 relative Luftfeuchtigkeit: 100 % = > Tauwasserausfall (Kondensat): 6,55g/m 3 |

|

| Normwinterklima nach DIN 4108:

Innentemperatur: +20 °C maximale Luftfeuchtigkeit: 17,3 g/m3 absolute Luftfeuchtigkeit: 1,7 g/m3=> relative Luftfeuchtigkeit: 9,9 % |

|

Normwinterklima nach DIN 4108: Außentemperatur: -10 °C maximale Luftfeuchtigkeit: 2,1 g/m3 |

|

|

Innen

|

Außen

|

||

Vermeidung von Bauschäden |

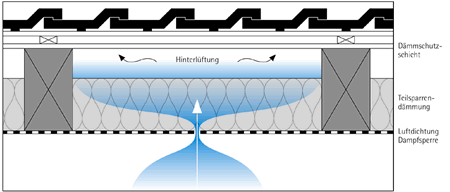

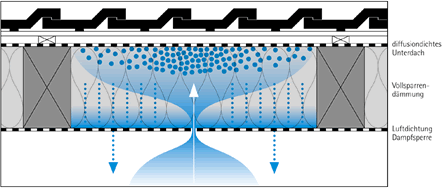

Die häufigste Ursache (über 90%) aller Bauschäden ist Konvektion (Luftströmung) infolge von Luftundichtheiten: Die eindringende Luft transportiert Feuchtigkeit in die Dämmung, die abgekühlt dort zu Tauwasserausfall führt. Mit einer Luftdichtung lassen sich Konvektionsschäden zuverlässig und dauerhaft vermeiden. Bisher sorgten Teilsparrendämmungen (durch die funktionierende Hinterlüftung) für den relativ guten Abtransport der Konvektionsfeuchtigkeit. Die fehlende Dämmschutzschicht aber erhöhte gleichzeitig die Gefahr einer verringerten Wärmedämmwirkung. Mit Einführung der neuen Wärmeschutzverordnung wurden Vollsparrendämmungen Standard. Eine schlechte Luftdichtung ist bei dieser Konstruktion häufig die Ursache für kostenintensive und weitreichende Bauschäden.

Durch eine Dampfbremse können bis zu 5 g/m2 pro Tag Feuchtigkeit in die Konstruktion diffundieren. Im Vergleich dazu dringt durch eine 1mm breite und 1m lange Fuge in der Dampfbremse 800g Feuchtigkeit in die Wärmedämmung ein. Durch die Verwendung einer diffusionsdichten Dampfbremse (z. B. PE-Folien) erfolgt eine Reduzierung der Diffusion von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Allerdings wird die Austrocknungsfähigkeit aus der Konstruktion stark gemindert. Dies ist besonders bei diffusionsdichten Unterdächern (z. B. Bitumendachbahnen, Blechdächern, dichten Unterspannbahnen) von Bedeutung. Eingedrungene Feuchtigkeit kann weder nach außen, noch nach innen austrocknen: Die Folien werden zu regelrechten Feuchtefallen.

Vermeidung von Wärmeverlusten |

Ein Beispiel: Bei einer Dämmfläche von 1m2 und einer Dämmschicht

von 14cm, bewirkt eine Fuge von 1mm Breite in der raumseitigen Luftdichtung (bei

Normklima und einer geringen Luftdruckdifferenz) einen 4,8 mal höheren Wärmeverlust

über diese Fuge als über die gesamte Dämmfläche. Die Folge? Der für die

Konstruktion errechnete k-Wert stimmt nicht mehr.

Nebenbedingungen:

Innentemperatur: +20°C

Außentemperatur: -10°C

Druckdifferenz: 20 Pa

(= Windstärke 2< - >3

(Messung: Institut für Bauphysik, Stuttgart, Quelle: DBZ 12/89, Seite 1639)

Abweichender k-Wert |

Entstehen bei der Verlegung des Dämm-Materials pro m2 jeweils Fugen von 1mm und 1m Länge, verändert sich entsprechend der für die Wärmedämmung in einem Dach errechnete k-Wert von 0,30 W/m2 K. Der nachträglich gemessene k-Wert des Daches (bei Normwinterklima und geringer Luftdruckdifferenz) beträgt dann statt 0,30 W/m2 K nur noch 1, 44 W/ m2 K (0,30 W/m2 K x 4,8). Bei breiteren Fugen (oder größerer Luftdruckdifferenz) entstehen über diese Fugen wesentlich größere Wärmeverluste. Trotz richtig berechnetem k-Wert der Dämmung, können Frost und hoher Winddruck zu einer nicht mehr ausreichenden Beheizung des Hauses führen!

Eine Fuge in der Dampfbremse ist energietechnisch vergleichbar mit einer durchgehenden Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Einem Zustand, dessen Auswirkungen direkt spürbar sind und der nicht toleriert werden kann.

Deshalb bieten Heizenergieeinsparungen bei Gebäuden die reichhaltigsten Möglichkeiten zur CO2 -Emissionssenkung, Umweltentlastung und Kostenreduzierung. Eine optimale Wärmedämmung ist dafür unerlässlich. Und nur eine Wärmedämmung mit perfekter Luftdichtung ist eine gute Wärmedämmung. Dämmungen mit Fugen kosten Energie und führen zu höheren CO2 -Emissionen. Dämmungen mit Luftdichtungsmaterialien sparen Energie und garantieren eine tatsächliche CO2 -Reduzierung.

Damit ermöglichten vernünftige Dachsysteme nicht nur eine rentable Wärmedämmung, sondern leistet gleichzeitig einen nachweisbaren Beitrag zur Verminderung des Treibhauseffektes.

Anschluß Giebelwand zu Dach bei ausgebautem Dachgeschoß |

Diese Details wurden zur Anschauung stellvertretend für die Fülle

aller als Wärmebrücken wirksamer Anschlüsse ausgewählt. Im Rahmen

dieser Broschüre muß die Darstellung auf die wichtigsten Beispiele

beschränkt werden, andere Wärmebrücken sind sinngemäß zu behandeln.

Punktförmige Wärmebrücken sind bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Metalle

durchdringen Wärmedämmung und schließen satt an gute Wärmeleiter

z.B. Beton oder Blech an) unbedeutend, das Verlustpotential ist gering.

Für Optimierungen stehen Wärmbrückenatlanten zur Verfügung. ("Wärmebrücken"

von Heindl, Krec, Panzhauser, Sigmund im Springer Verlag, oder 3-D-Wärmebrücken-Programme

wie Waebrou unter der Bedienung von Fachleuten)

Lückenschluß |

Der gängige Lückenschluß mit Vollziegeln und Mauermörtel

sorgt hier für eine Wärmebrücke.

Die Winddichte ist im Anschluß an das "arbeitende" Holz ohne

besondere Vorsorge ebenfalls unbefriedigend gelöst.

(Quelle: Wärmebrücken, Luft- und Winddichte)

(Quelle: Wärmebrücken, Luft- und Winddichte)

Mauerwerksanschluß |

Dach Giebelanschluß |

Anschluß eines Spatzenbrettes zur Lagesicherung der PAE-Folie |

Ersatz der durchgehenden Sparren |

Dichtungsanschluß an Entlüftungsrohr II |

|

Dichtungsanschluß an Entlüftungsrohr |

Planung einer luftdichten Gebäudehülle |

Bei der Planung einer luftdichten Gebäudehülle muss jedoch

mit unvermeidbaren Leckstellen gerechnet werden. Solche

Leckstellen können z. B. sein: verschiedene Arten von Entlüftungen,

Bedienungsöffnung von Rolläden, Schlüsselloch, Kamin etc. Für

all diese unvermeidlichen Leckstellen gibt es jedoch Lösungen,

die eine wesentlich höhere Luftdichtheit aufweisen als die

Standardvariante. Teilweise sind dies sehr einfache und

wirkungsvolle Ausführungen, die auf Grund eines fehlenden Problembewusstseins nicht eingesetzt werden, wie z.B. Entlüftungen

mit Dichtungsventilen, Rolläden mit Kurbel- oder

Elektroantrieben, Schlüsselloch und Kamin mit

Abschlußklappen bzw. Ventilen.

Außerdem sollte Bedacht darauf genommen werden, dass während des

Hausbaues alle Verletzungen, auch kleine Verletzungen, sofort und

dauerhaft beseitigt werden. Jede Verletzung der Dampfsperre ist

dauerhaft zu vermeiden. Aufgetretene Löcher oder Risse in Folien

sind mit aufgeklebten Folienstücken abzudichten. Bei

Dampfbremspapieren sind großflächige Stücke aufzukleben.