Auf die nachfolgend beschriebenen Systemlösungen sind wir durch mehrere

Gespräche mit dem Ingenieurbüro Dieter Stein, Bammental, aufmerksam geworden.

Wir möchten die Lösungen kurz vorstellen.

|

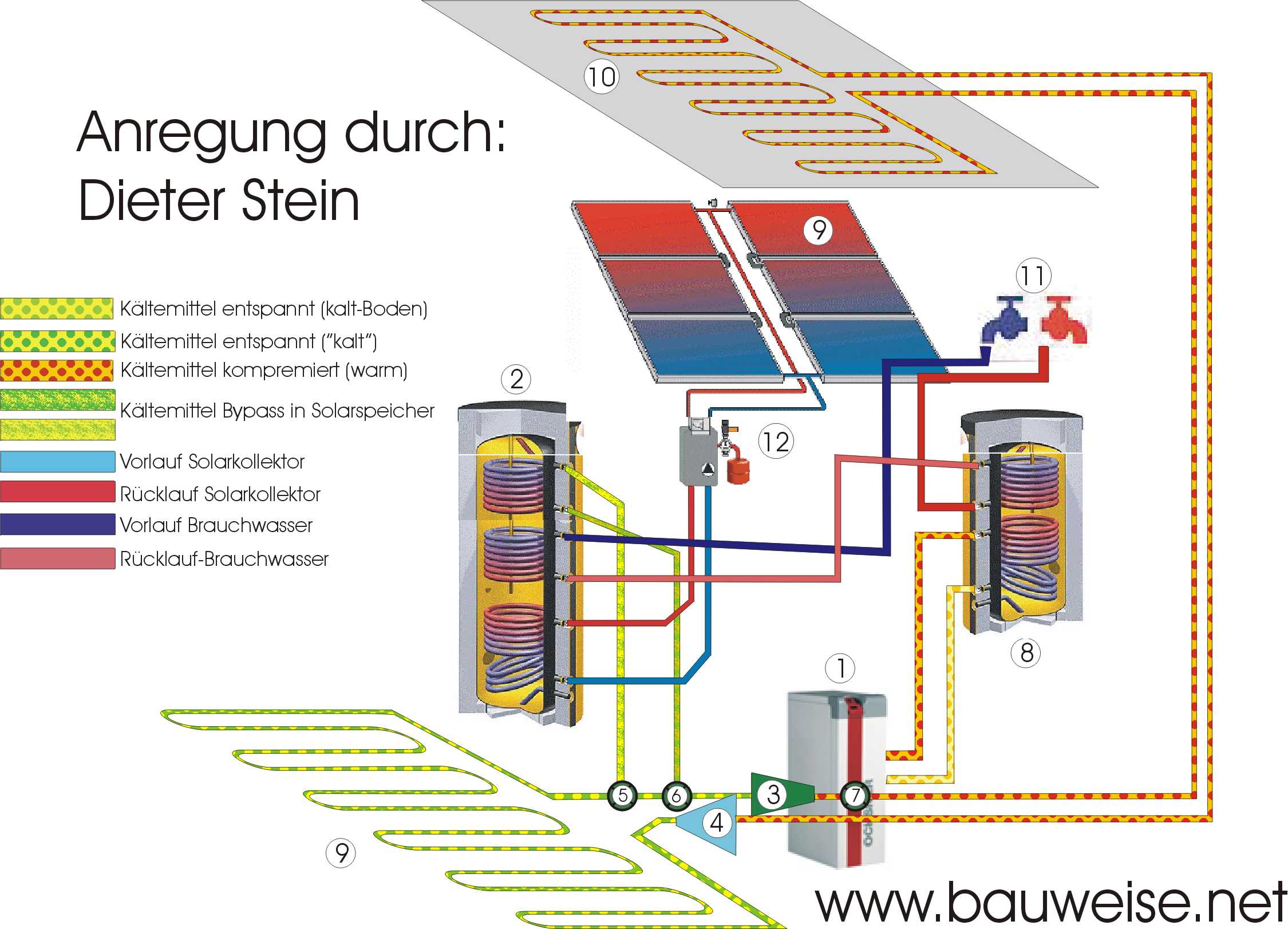

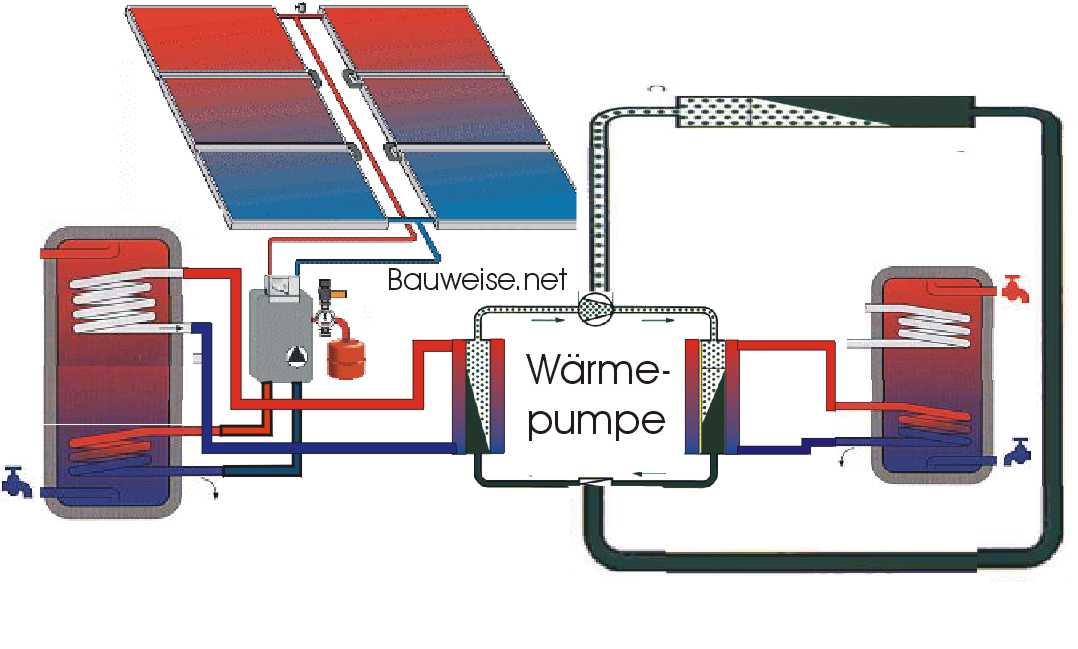

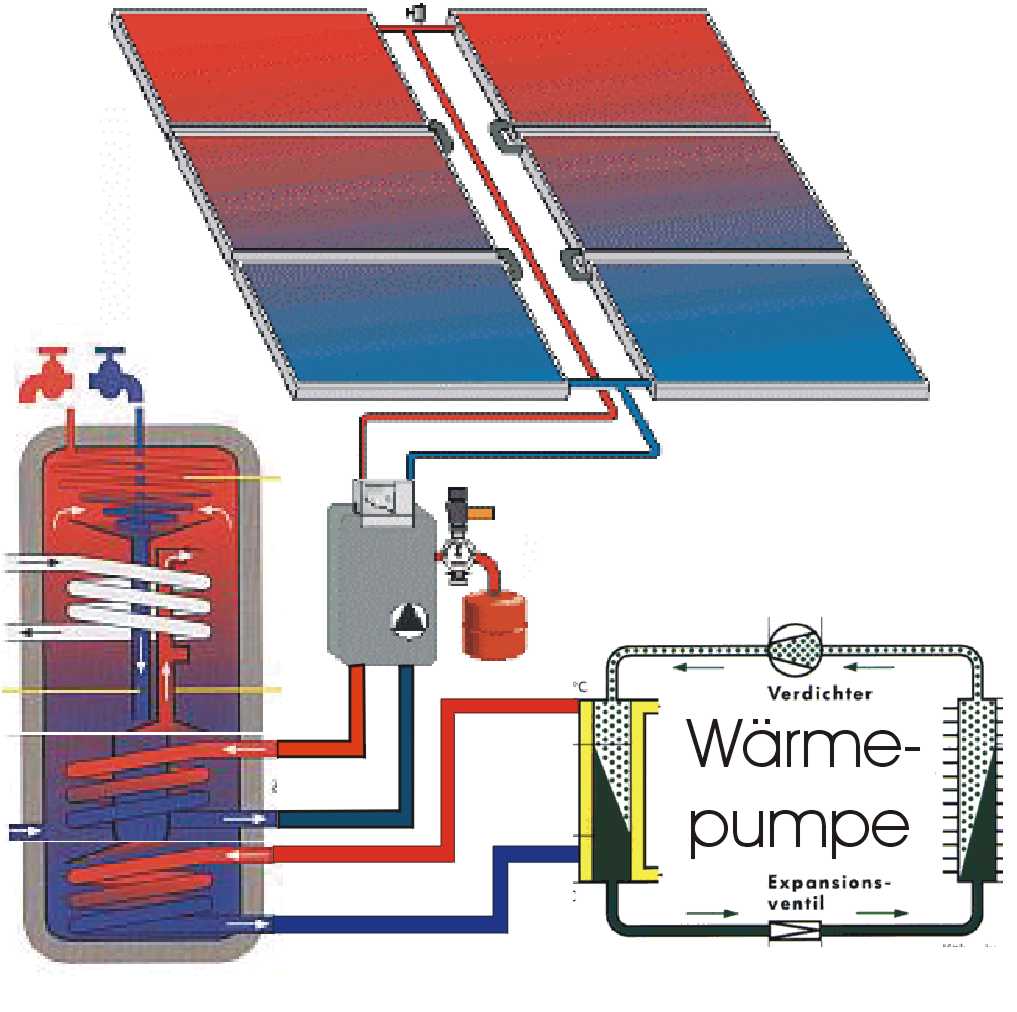

Wir haben uns inzwischen intensiv mit den möglichen Heizkonzepten

für unser Energiesparhaus auseinandergesetzt. Obwohl wir bereits mit dem Bau

begonnen haben steht die entgültige Konzeption unseres Heizkonzeptes noch nicht

fest. Derzeit steht fest, dass ein Solarkollektor (9m²) zum Einsatz kommt,

welcher in den Sommermonaten und in der Übergangszeit genug warmes Wasser für

den Brauchwasserbedarf bereitstellen kann. Zusätzlich befindet sich im

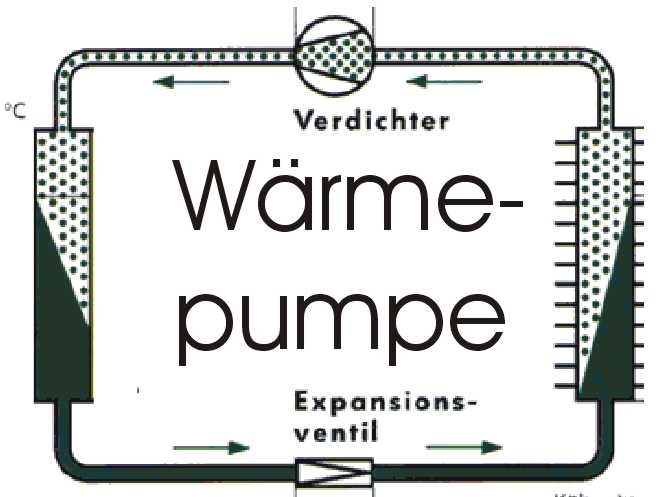

Brauchwasserspeicher ein Heizstab für den Notbetreib. Bild 1

|

| Mit der oben dargestellten Anlage ist

es jedoch nicht möglich, in den Wintermonaten ausreichend viel

ausreichend warmes Wasser herzustellen. Deshalb benötigen wir auf jeden

Fall eine weitere, wetter- und sonnenscheinunabhängige

Wärmequelle. Standardmäßig dient als derartige Wärmequelle eine

Verbrennungsheizung. Da wir auf keinen Fall selber fossile Brennstoffe

verbrennen wollen, bestand bis jetzt die Idee, mit einem wasserführenden

Pelletkaminofen die Wärmelücke zu schließen. Der Pelletofen sollte im

Wohnzimmer aufgestellt werden und 80% seiner Wärmeabgabe an einen

Pufferspeicher übergeben, als welchem Brauchwasser und Heizungswasser

für Radiatoren entnommen werden kann. Das Konzept ist an anderer Stelle

bereits ausführlich referiert worden. Der Pelletofen hat jedoch den

Nachteil, dass die Pellets nur als Sackware gekauft werden kann, welche

unverhältnismäßig teuer sind. Zudem werden dabei auch 20% der Wärme an

den Raum abgegeben, auch wenn dort keine Wärme benötigt

wird.

Bild 2

|

|

|

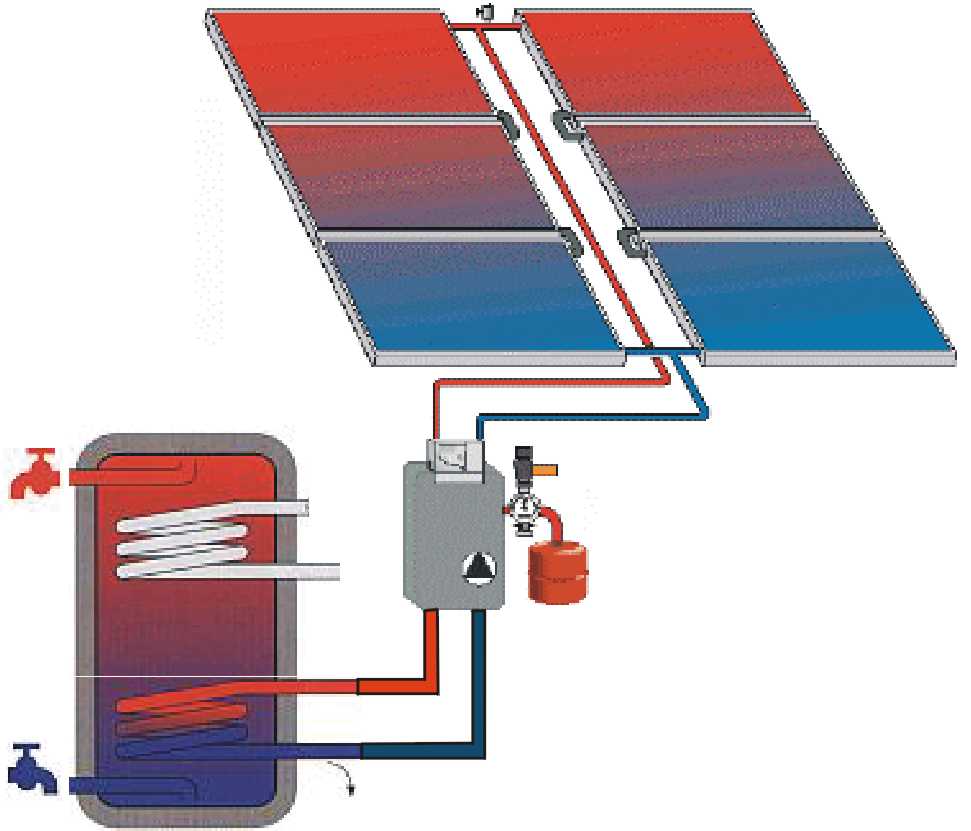

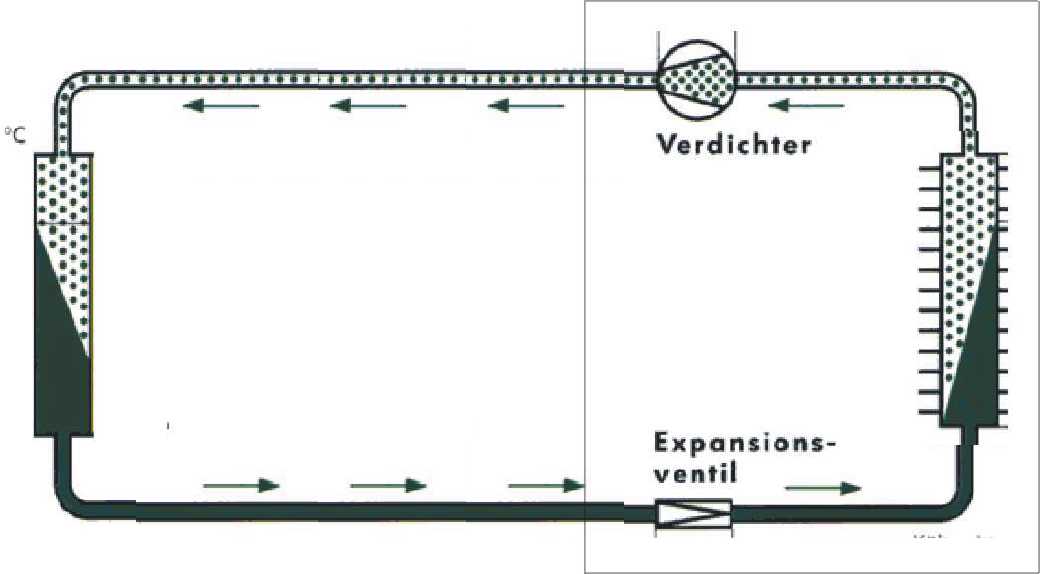

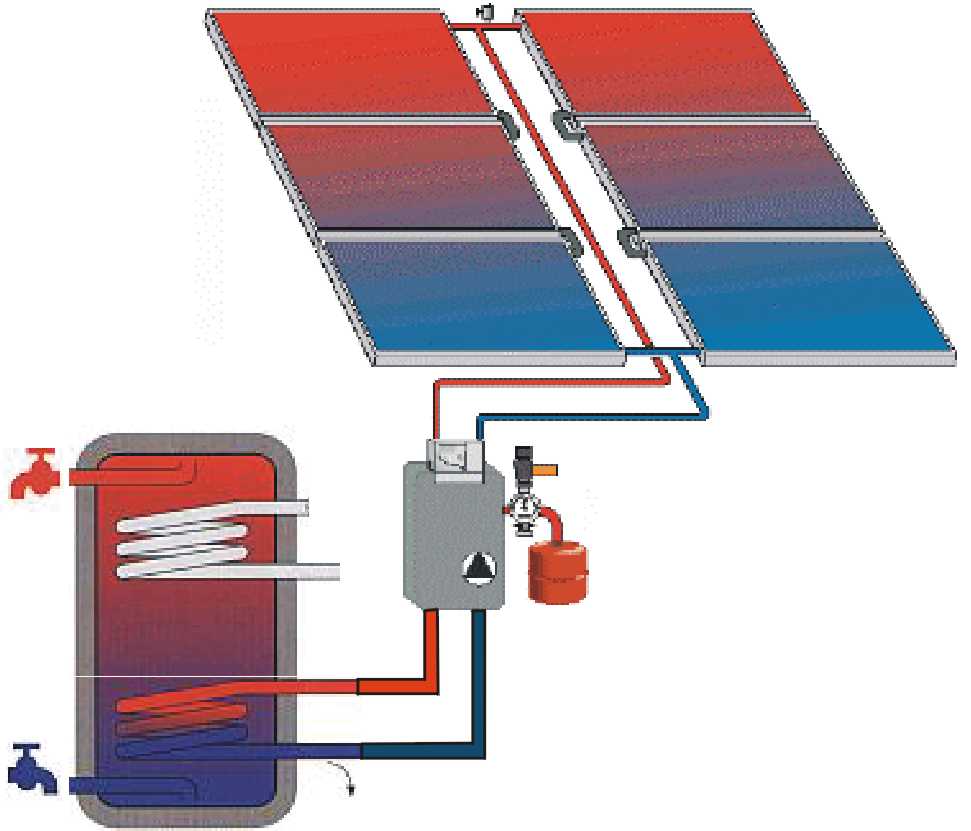

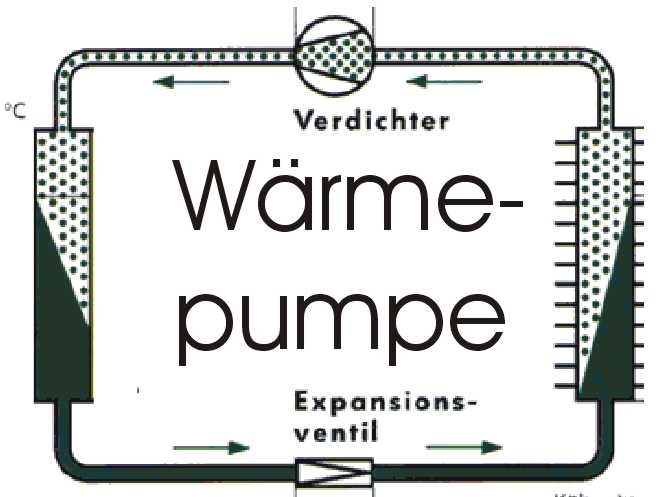

Des Rätsels Lösung ist der Einsatz einer Wärmepumpe. Die

Wärmepumpe pumpt Wärme aus dem Erdreich in den Kombikessel und erzeugt

dort warmes oder besser sogar heißes Wasser, welches für den

Brauchwasserbedarf und für die Erwärmung der Radiatoren mit heißem

Wasser decken kann. Die Betrachtung hat nur einen kleinen Haken, sie ist

unwirtschaftlich, wie aus den zuvor dargestellten theoretischen

Betrachtungen ersichtlich wird. Trotzdem ist dies die standardmäßig

eingesetzte Variante.

Bild 3 |

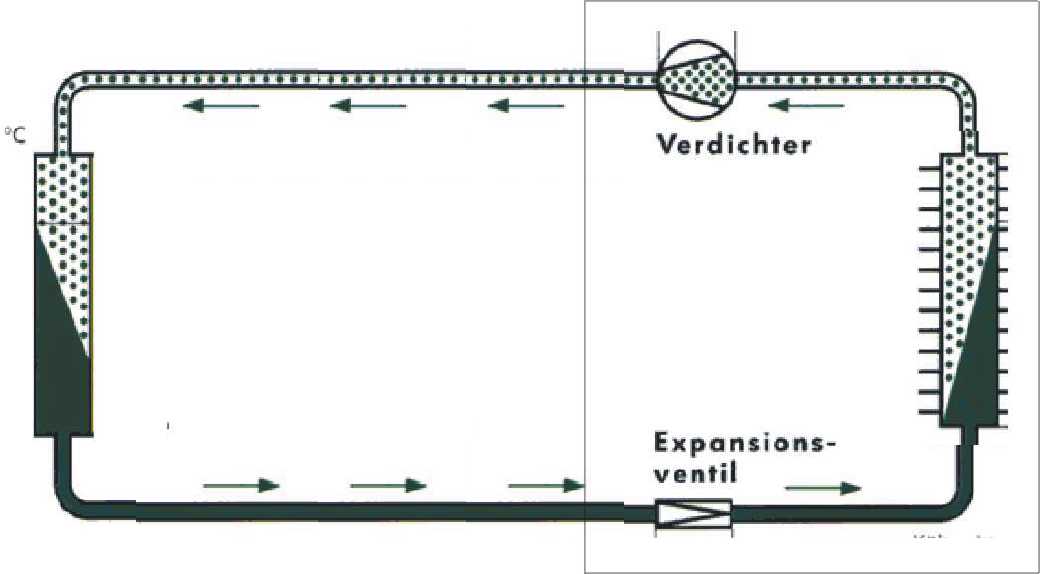

| Bisher hat die Betrachtung wenig mit Betonkernaktivierung zu

tun gehabt, das wird sich hiermit ändern. Die Wärmepumpe übergibt

normalerweise - wie in obiger Grafik ersichtlich, die freiwerdende Wärme

an ein anderes Transportmedium, meißt Wasser, welche über den

Wärmespeicher an Radiatoren gepumpt wird. Hierfür muß das Wasser wie in

die Solarkollektoren gepumpt werden.

Bild 4 |

|

|

Es ist jedoch auch möglich, dass der warme, unter Druck

stehende Teil des "Kältemittelkreiskaufes" seine Wärme nicht

an Wasser sondern an andere Feste Baukörper abgeben kann. Als fertige

Lösung wird z.B. eine Wandheizung angeboten, die über eine Wärmepumpe

betrieben wird, ohne dass das Wärmetransportmedium wechselt. In der

Wärmepumpe selber verbleibt nur der Verdichter und das Expansionsventil.

Da wir jedoch keine Wandheizung wünschen und auch eine klassische

Fußbodenheizung im Estrich nicht möglich ist, suchen wir derzeit nach

einer Möglichkeit, die Wandheizung in den Boden zu legen, was einer

Betonkernaktivierung entspricht. Die klassische Betonkernaktivierung

arbeitet im Gegensatz zu der gerade beschiebenen Lösung mit Wasser,

welches in Kunststoffleitungen geführt wird. Doch auch diese

Lösung ist uns noch nicht ausgereift genug.

Bild 5 |

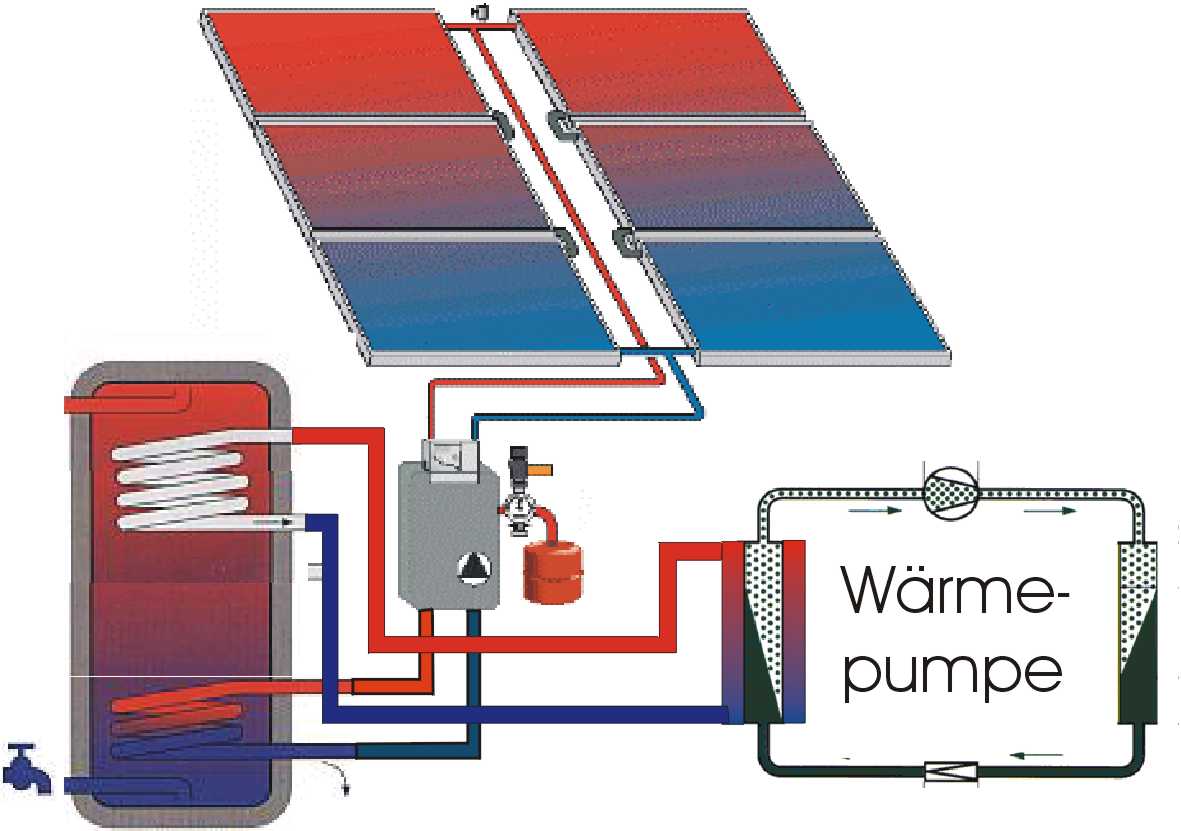

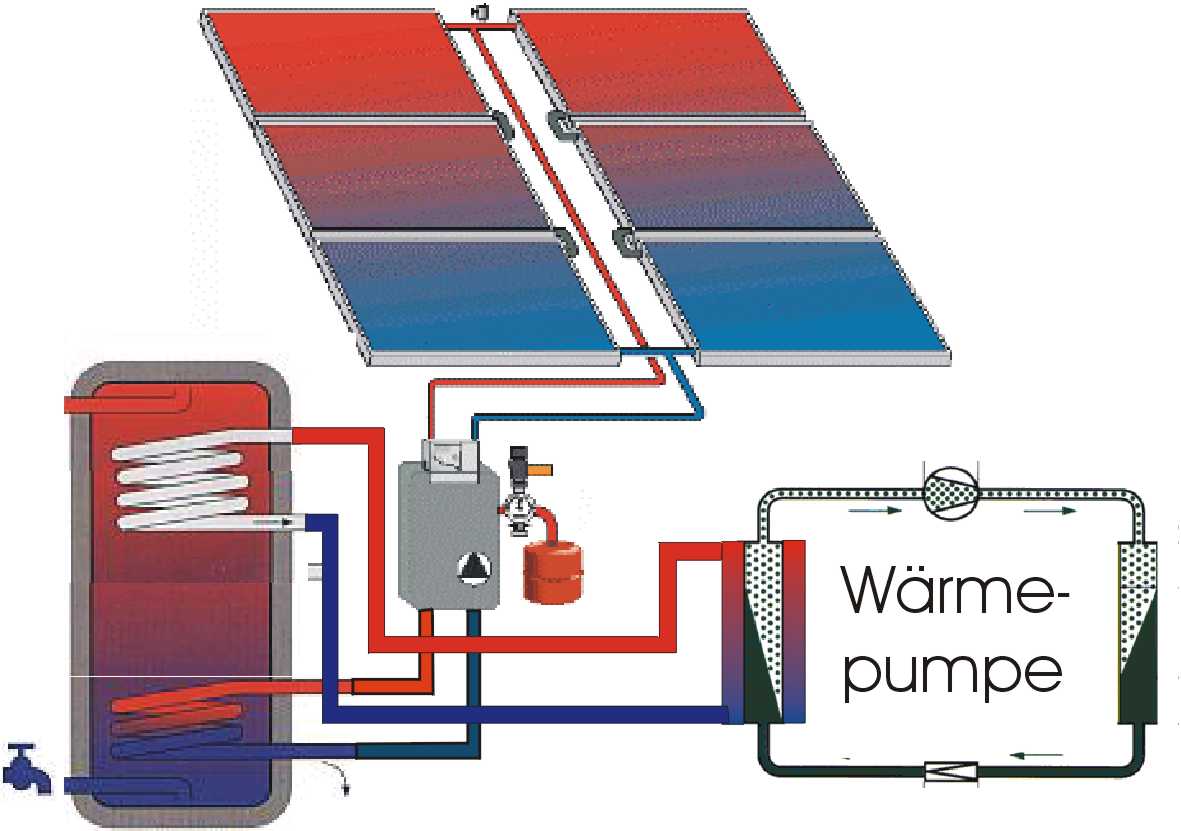

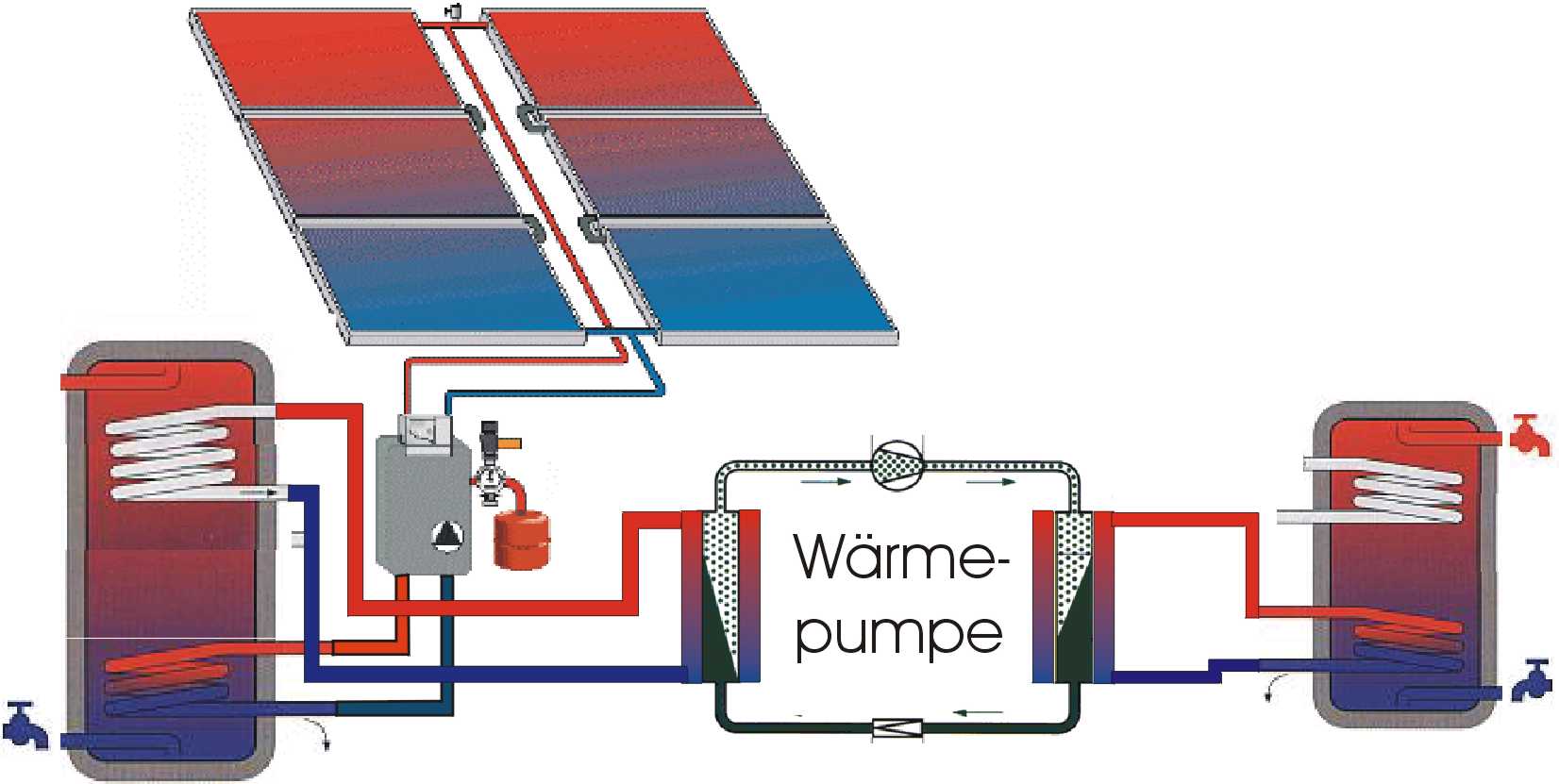

| Nicht ausgereift deshalb, weil die Wärmepumpe nicht mit der

Solarkollektoranlage kombiniert ist. Die linke Darstellung ähnelt Bild 3,

trotzdem haben wir die Grafik neu zusammengestellt, weil das

Wirkungsprinzip auf den Kopf gestellt wurde. Die Wärmepumpe ist nicht

mehr mit der wärmeabgebenden, sondern mit der wärmeaufnehmenden Seite

mit dem 1.Pufferspeicher verbunden. Dargestellt ist der Winterbetrieb.

Im Winterbetrieb erreicht die Temperatur im Pufferspeicher

bei alleiniger Beheizung über die Solarkollektoren keine 35 Grad. Damit

kann weder Brauchwasser erwärmt werden, noch reicht es für den Betrieb

von Heizkörpern. Jedoch ist der Solarspeicher immer noch eine sehr gute

Wärmequelle für die Wärmepumpe.

Bild 6 |

|

Bild 7

Bild 7 |

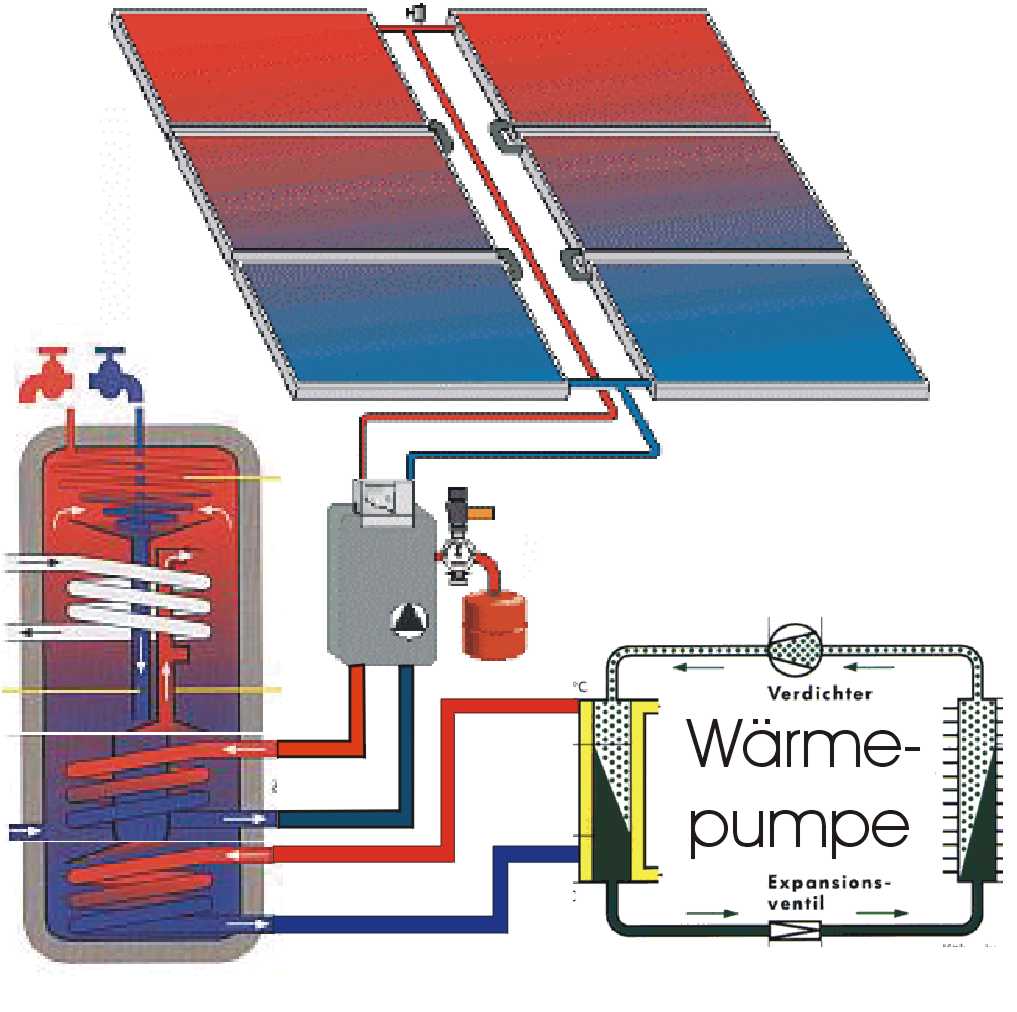

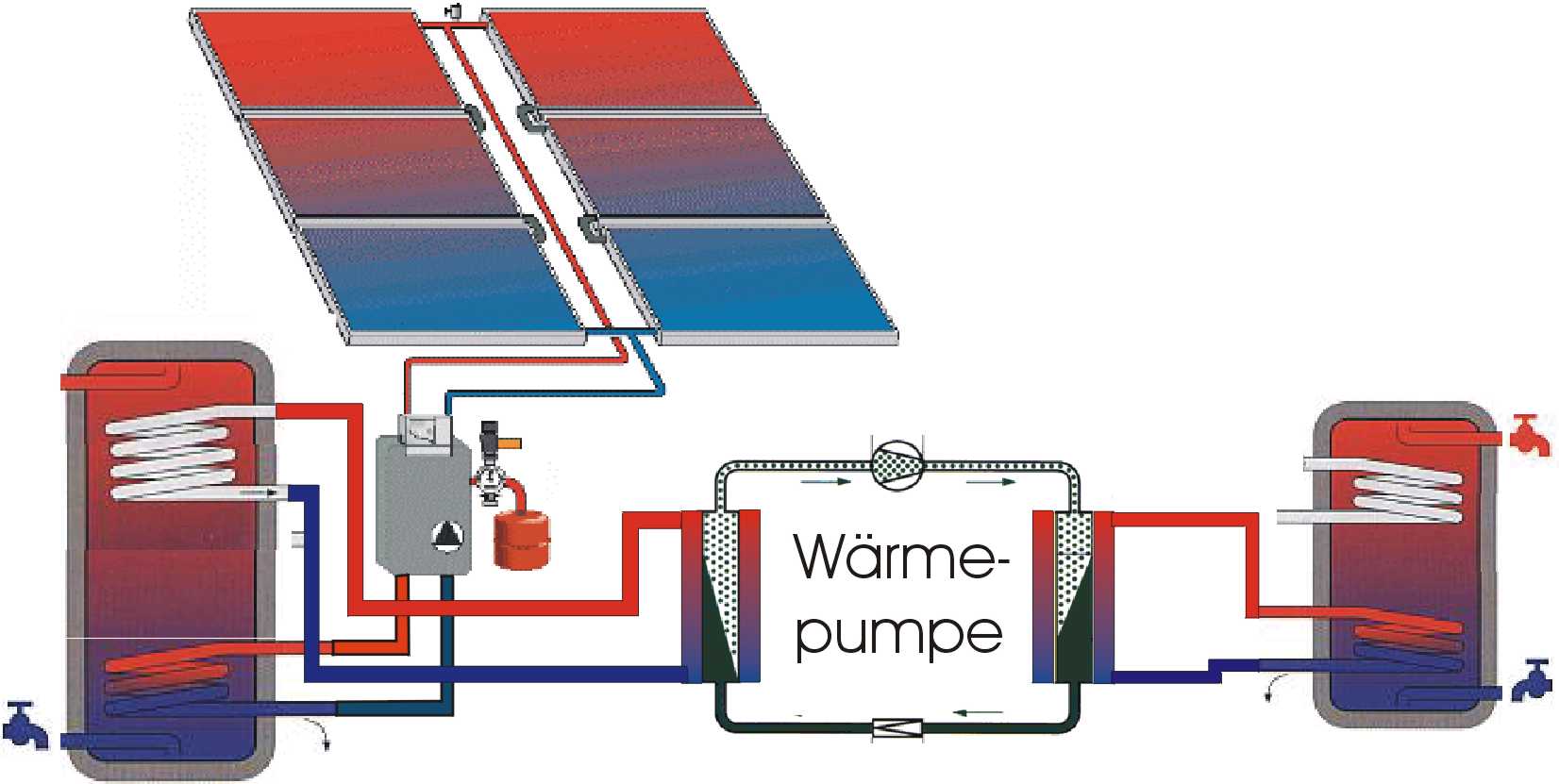

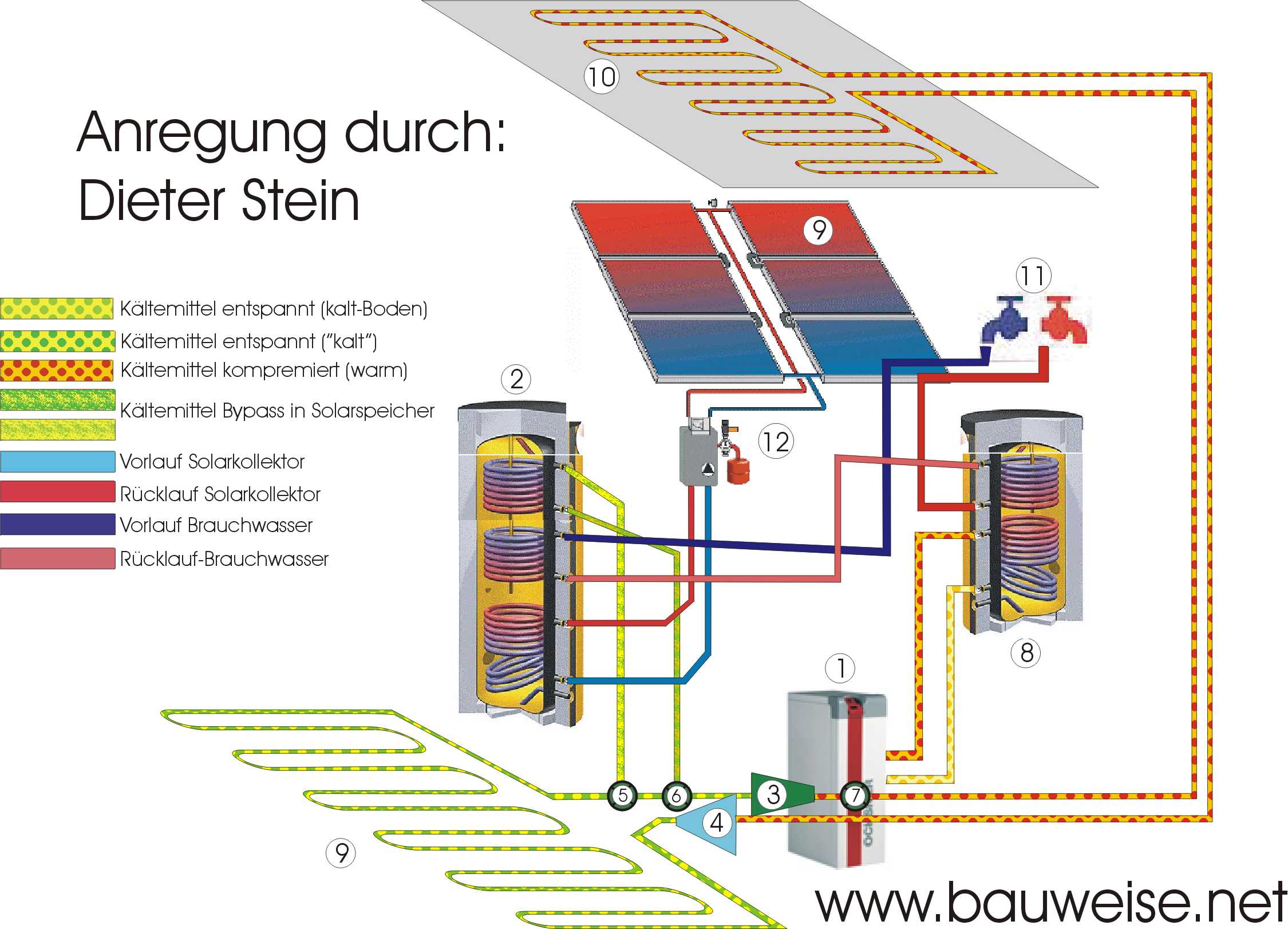

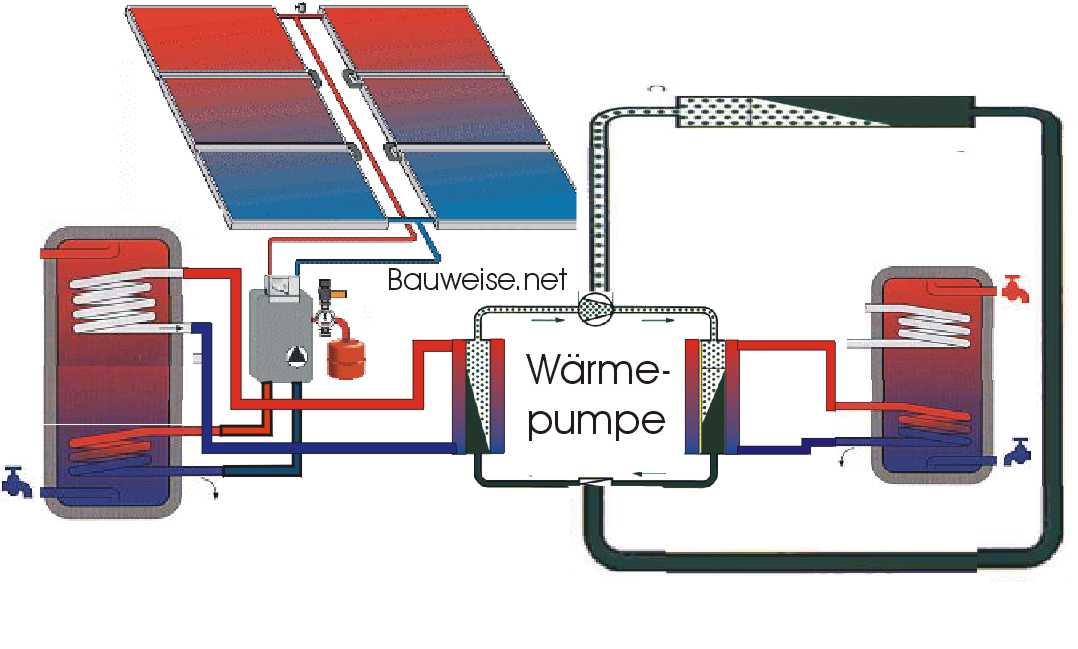

| Bild 7 ist eine Kombination aus

Bild 3 und Bild 6. Die Sonnenkollektoren heizen den großen Pufferspeicher

auf 30 Grad auf. Die Wärmepumpe entnimmt permanent Wärmeenergie aus dem

großen Pufferspeicher in den kleinen Brauchwasserspeicher oder nutzt die

Wärme für die Betonkernaktivierung. Auf diese Weise kann im

Winterbetrieb weit mehr Wärme über die Solarkollektoren gewonnen werden,

als über die gängige Variante. Zudem erreicht die Wärmepumpe über die

hohen Vorlauftemperaturen sehr hohe Heizzahlen (bis 8) und sind somit

höchst wirtschaftlich. |

Bild

8 Bild

8 |

| Bild 8 zeigt ein Detail der

Wärmepumpe genauer. Im Winter wird als Wärmequelle für die Wärmepumpe

auch der Solarspeicher genutzt. Im Solarspeicher werden an kalten Tagen

nur niedrige Wassertemperaturen erreicht. Mit der gespeicherten

Wärmeenergie alleine kann weder geheizt noch warmes Brauchwasser erzeugt

werden jedoch ist das Wasser immer noch wärmer als das Erdreich, aus dem

die Wärmepumpe normalerweise die Wärmeenergie bezieht. Die Wärmeenergie

des großen Solarspeichers wird mittels WP in den kleinen

Brauchwasserspeicher überführt, aufgrund "relativ hoher"

Vorlauftemperatur mit einer akzeptablen Heizzahl. |

|

|

|

Bild

9 |

| Bild 9 zeigt die

Gesamtkonfiguration der Anlage einschließlich der

Fußbodenkernheizung.

Die Betonkernaktivierung sollte nicht wie standardmäßig mit einer

wassergeführten Anlage erfolgen, sondern wie von herrn Stein

vorgeschlagen mit Kältemittel betrieben werden. Diese Konfiguration ist

bisher für Wandheizungen erprobt, als Heizun in der Betondecke fanden wir

bisher keine Referenzinstallation. Uns interessiert nun speziell die

Anforderungen an das Rohrmaterial, das in der Betondecke verlegt werden

könnte. Zudem interessiert uns ein Lösungsvorschlag für die genaue

Verschaltung und Steuerung der Gesamtanlage. |

| Index:

1 - Wärmepumpe

2 - großer Pufferspeicher

3 - Verdichter WP

4 - Expansionsventil WP

5 - Bypass zum Pufferspeicher

6 - Bypass vom Pufferspeicher |

7 - Umschalter zum kleinen Brauchwasserspeicher

in WP

8 - kleiner Brauchwasserspeicher

9 - Solarkollektor

10 - Betonkernaktivierung

11 - Wasserzufuhr/Entnahme

12 - Kreiselpumpe Solarkollektor |

Bild 7

Bild 7 Bild

8

Bild

8